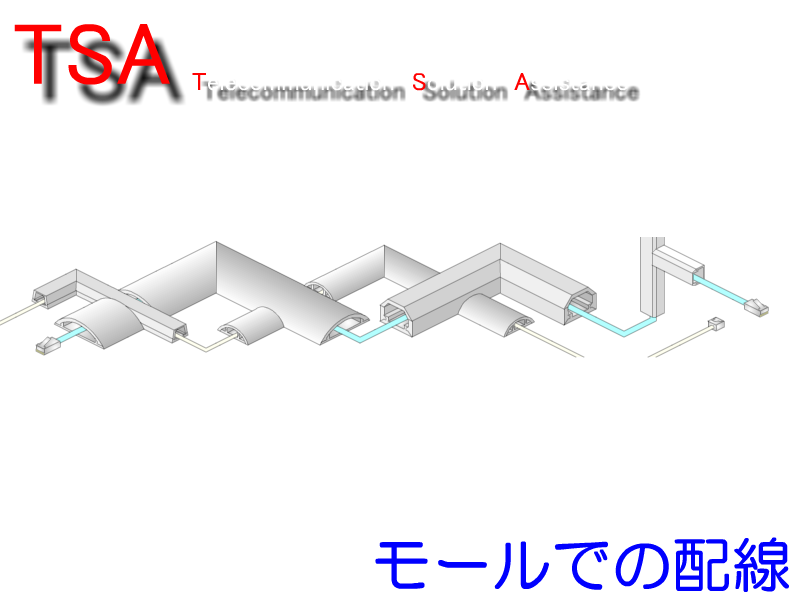

ケーブルを各機器へ配線する方法は様々ありますが、配線整理といえばやっぱり「モール」ですね。

床の形状によって、配線の方法も異なってきますので一概にはいえませんが、

- タイル貼り

- フローリング

- タイルカーペット(床がOAフロアではない)

の場合には、「モール」を使用して配線します。

モールは床以外の場所でも、

- 壁面

- 机の側面

- 天井

などでも使用します。

そんなモールを貼るときに押さえておきたいポイントは次の3つ

- 配線したケーブルを保護すること

- ケーブルが邪魔にならないようにすること

- 外観を損なわないようにすること

では、「モール」で配線するためには、具体的に何をどうすればいいのでしょうか?

- モール以外に何が必要なのか

- モールをどうやって加工するのか

- 主にどういう場所にモールを貼ればいいのか

モールでの配線に関する情報を紹介いたしましょう。

モールでの配線に必要となる材料

モールを貼るためには、どのような材料が必要となってくるのか?

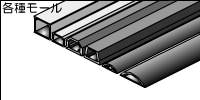

まずは貼る場所に応じた【各種モール】を揃えよう

床や壁などの配線する場所や、配線するケーブルのボリュームに応じて、各種モールを用意します。

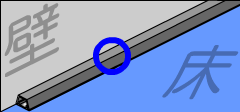

床面に貼るタイプのモール

床面に貼るタイプのモールは、壁面に貼るタイプのものにくらべて、踏まれても大丈夫なように、少し厚めにつくられています。

つまずきにくいように、上部のカバー部分がなだらかな曲面になっているタイプがオススメです。

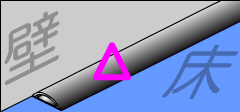

壁面に貼るタイプのモール

壁面に貼るタイプのモールは、床面用のモールに比べて、少し薄くつくられており、床面用のものより強度は落ちますが、壁から剥がれ落ちないように軽くなっています。

ケーブルを入れやすいように、ベース部分のほうがパーツが大きくつくられているんですよ。

モールの種類に応じて、モール処理をする距離をざっと計算し、不足することのないように多めに用意しておきましょう。

ちなみに、モール1本あたりの長さは、1m もしくは 2m となっています。

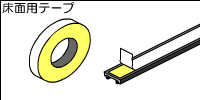

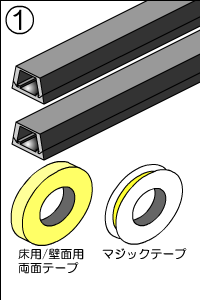

モールを床に貼る場合は【床面用の両面テープ】を用意しよう

床にモールを貼る場合は、床面用の両面テープを使います。

間違えて壁面用の両面テープを使用しないように注意してください。

壁面用テープで床にモールを貼ってしまうと、モールをはがす時にテープかすが残ってしまい、キレイにはがしにくくなります。

床には床面用テープ、です。

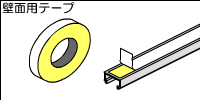

壁や天井面にモールを貼る場合は【壁面用の両面テープ】を用意しよう

壁にモールを貼る場合は、壁面用の両面テープを使います。

壁面用の両面テープは、壁面の多少の凹凸にも対応できるように少し厚めで、クッション性を持たせてつくられています。

間違えて床面用の両面テープで壁面にモールを貼ってしまうと、すぐに剥がれ落ちてくる恐れがあります。

壁には壁面用のテープを使いましょう。

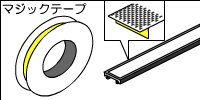

タイルカーペットや絨毯にモールを貼る場合は【マジックテープ】を用意しよう

タイルカーペットや絨毯にモールを貼るときにはマジックテープを使用します。

床面用テープでも、モールを固定できないことはないのですが、時間が経つと粘着力がなくなったり、カーペットにテープのあとが残ったりします。

マジックテープを使用すれば、床面用や壁面用テープと違い、粘着力が劣化する心配がほとんどありません。

また、一度貼り付けたモールでも、貼り替えを簡単に行うことができるメリットがあります。

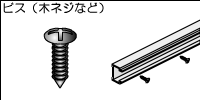

両面テープよりもしっかりと固定したいときには【ビス(木ネジなど)】を用意しよう

床や壁の形状によっては、床面用テープも壁面用テープも有効ではない時があります。

床面用テープが有効でない場合

- タイル部分が剥がれて、コンクリートがむき出しになっている床

- 隙間の多い木板でできた床

壁面用テープが有効でない場合

- 凹凸の大きいタイプの壁紙が貼られた壁面

- 木やベニヤ板などでできている壁面

このようにテープを貼ってもあまり効果がない場所には、あえてテープを貼らずに、ビス(木ネジなど)や釘を使用してモールを固定します。

壁面の見た目だけで判断が難しいときには、手で「コンコン」と壁を叩いてみるなどして、おおよその材質を確認しておきましょう。

モールでの配線に必要となる工具

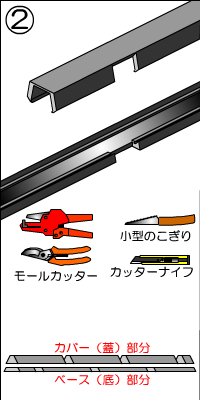

モールを貼る場所に応じた形や長さに加工するために、必要となる工具を用意します。

太めのモールを切断するための【モールカッター】

モールカッターは名前のとおり、モールを切断するときに使用します。

モールカッターの種類によっては「ラチェット式」のものや「45度切断」などの機能がある製品もあります。

細かい細工をするには向きませんが、太めのモールをかんたん、かつキレイに切断することができます。

モールカッターは仕上がりの美しさもさることながら、作業スピードが格段にアップするので超オススメですよ!

細めのモールを切断するための【モールカッター(剪定ハサミ型)】

モールカッター(剪定ハサミ型)も同じくモールを切断するときに使用します。

剪定ハサミの形をしているので、大きなモールに関しては一度で切断することは難しいです。

しかし、細いモールの切断や、細かい細工をする場合には使い勝手がよくできています。

たいていのモールは、このモールカッター(剪定ハサミ型)1本で加工を済ませることができます。

剪定ハサミ型のモールカッターは色々と応用が効くのでとても使い勝手がいいんですよ!

大きめのモールを加工するときは【小型ノコギリ】

大きめのモールを加工したり、確実にまっすぐに切断したい時には、小型ノコギリを使用します。

大型のモールやダクトになってくると、モールカッターだけで切断をすることがむつかしくなってきます。

そういった場合に、この小型ノコギリを使用します。

大きなモールの場合、モールカッターで無理やり切断するよりも小型ノコギリを使用したほうが安全にキレイに切断できるんですよ。

細かい加工をするときは【カッターナイフ】

モールに細かな加工をするときなどには、補助的にカッターナイフを使用します。

モールを部分的にカットする時に、カッターナイフでうっすらとモールに切れ目を入れておくと、その切れ目に沿って「ポキッ」とキレイに折りやすくなります。

カッターナイフは刃幅が厚めのものがオススメです!

モールをはがすときには【はがしヘラ】

すでに貼ってあるモールをはがすときには、このはがしヘラを使用します。

年月の経ったタイルの上に貼られたモールは、慎重にはがさないとタイルがバキバキと割れて、モールと一緒にタイルまではがれてしまうことがあります。

このはがしヘラをモールの裏面にあてがいながらはがすことで、タイルごとはがしてしまうことを防ぐことができます。

また、床にこびりついた両面テープの跡を掃除するときにも役に立ちます。

はがしヘラはモールカッターとセットで持っておきたい必須アイテムの一つです!

モールを貼るときの処理手順

モールを貼るための必要な材料、工具を用意できたら、配線したケーブルにモール処理を施します。

1. 使用するモールにあらかじめ両面テープを貼っておきます。

両面テープはモールを加工してから貼っても問題ありませんが、あらかじめ貼っておいたほうが作業効率がアップします。

しかし、両面テープではなく、マジックテープを使用してモールを貼るときは、逆にモールを加工した後から貼ったほうがはかどります。

マジックテープはモールカッターではとても切りづらいんですよ。

また、マジックテープは両面テープに比べて高価なため、細かく切断したテープを加工後のモールに、一定間隔で必要な分だけ貼るようにするといいでしょう。

マジックテープはあらかじめ短く切られたものがオススメです!

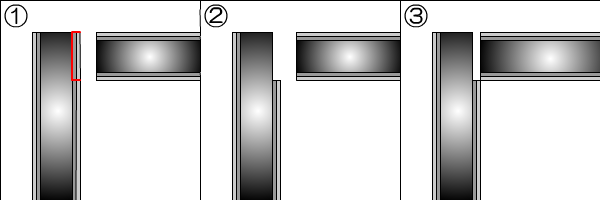

2. モール処理を行う場所に応じて、モールカッターやノコギリ、カッターナイフなどでモールを加工します。

モールのベース(底)部分と、カバー(ふた)部分をずらさずに揃えて貼ると、モールの継ぎ目部分から、斜めにいがんだりすることがあります。

モールのベース(底)部分とカバー(ふた)部分をずらすように加工すると、モールがいがみにくくなり、結合力が増します。

モールを切断するときは、モールのベース(底)部分と、カバー(ふた)部分は、同時に切断せずに、別々に切断するように心がけましょう。

3. モールの加工が終わったら、モールのベース(底)にはってある両面テープの保護部分をめくり、モールのベース部分を床(もしくは壁)に貼り付けて固定します。

モールのベース部分を、床もしくは壁に固定したら、保護する対象となるケーブルをベース部分にキレイにセットします。

複数本のケーブルをモールのベース部分にセットする場合は、ケーブル同士が撚らないように、できるだけ並行になるようにセットしましょう。

モールの容量の限界までケーブルを収めたい場合に、ケーブル同士が撚った状態だと、実際に収容できるはずの本数なのに撚った分だけ容量が圧迫されてしまい、実際に収容できる本数を収容できなくなってしまいます。

また、ケーブルを傷つけたり、通信品質が低下する原因になることもあります。

モール配線においては、ケーブルに負荷がかからないよう、できるだけ並行に収容することが大切です。

モール内部の収容容量にゆとりがあるときでも、あとでケーブルを追加配線したときのことを考えて、できるだけケーブルを整理してからモールに収めるように心がけましょう。

4. 最後にケーブルをはさまないように、モールのカバーをはめ込めば、モール処理の完成です。

カバーがはまりにくい場合は、軽く叩くとはめやすいです。

しかし、あまり叩きすぎるとモールが割れてしまうことがあります。

叩いて収めるときの力加減にはじゅうぶんに注意を払いましょうね。

あまり無理にカバーをはめようとすると、保護すべきケーブルをはさんで傷つけることもあります。

あせらずに丁寧に、の心がけが大切です。

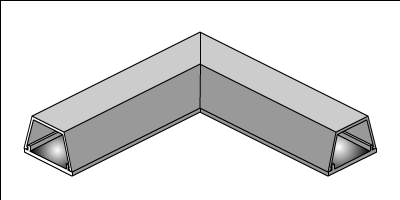

通常のモールと組み合わせて使う特殊なパーツもあります

モールには様々な特殊パーツが存在します。

特殊パーツとモールを組み合わせることにより、モール加工をより簡単に、より美しく仕上げることができます。

モールの形状によって特殊パーツも多種多様に分かれますが、基本的な使い方はほぼ同じです。

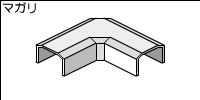

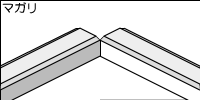

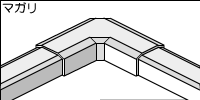

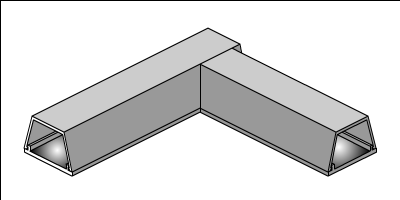

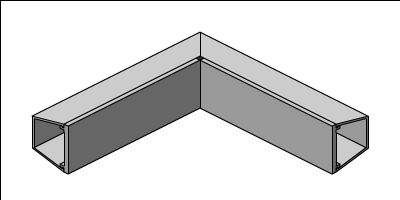

マガリ

マガリはモールの進路を水平方向に90度曲げるときに使用する特殊パーツのひとつです。

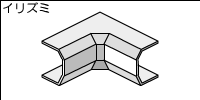

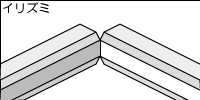

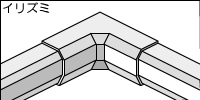

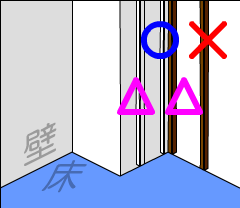

イリズミ

イリズミはモールの進路を垂直方向(デズミと逆向き)に90度曲げる時に使用する特殊パーツのひとつです。

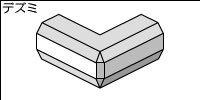

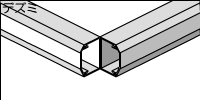

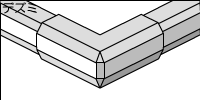

デズミ

デズミはモールの進路を垂直方向(イリズミと逆向き)に90度曲げるときに使用する特殊パーツのひとつです。

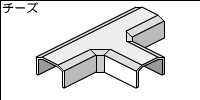

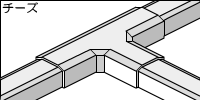

チーズ

チーズはモールの進路を水平方向に90度で2方向に分岐させる時に使用する特殊パーツのひとつです。

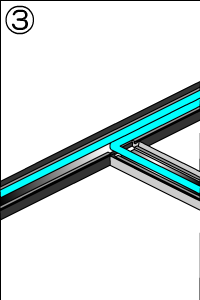

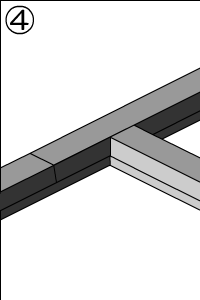

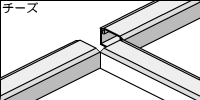

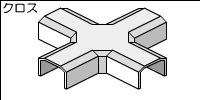

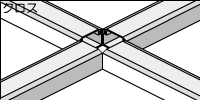

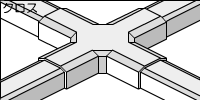

クロス

クロスはモールを水平に90度で交差(クロス)させる時に使用する特殊パーツのひとつです。

エンド

エンドはモールの端を覆う処理をする時に使用する特殊パーツのひとつです。

マルチコンビ

マルチコンビは天井の穴からケーブルを立ち下げる時に、天井の開口穴が見えないように処理する時に使用する特殊パーツのひとつです。

特殊パーツを使用しないモールの加工例

実際にモール処理を行うときは、何らかの加工を施す必要がありますが、加工をしなくてもそれなりには仕上がります。

しかし、ほんのひと手間かけて加工することで、見映えが良くなり、ケーブルの保護性能も高くなります。

モールを上手に加工することで、特殊パーツを別途使用せずに済むこともあります。

ではモール処理時の加工例について紹介していきましょう。

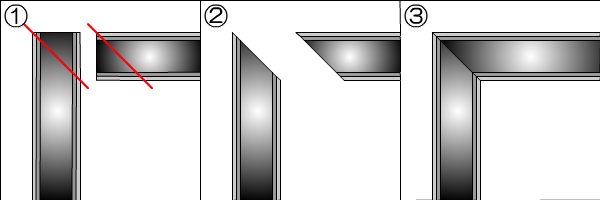

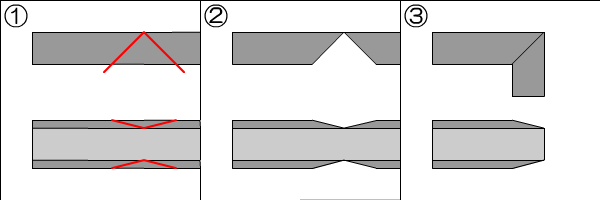

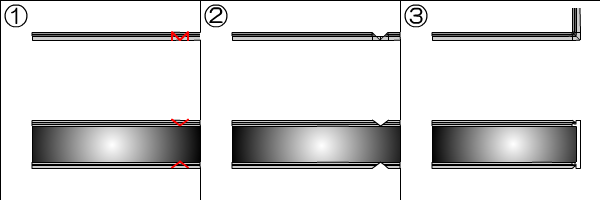

加工例1 水平に90度曲げる その1(「マガリ」の処理)

1. ベース(底)の加工

水平に90度曲げるための加工をします。

特殊パーツのマガリですね

45度の角度で切断します。

2. カバー(フタ)の加工

カバー部分はベースに比べると加工が難しくなります。

サイズの大きなモールの場合はモールカッターよりもノコギリを使用したほうが加工しやすく、よりキレイに仕上げやすいです。

3. 完成

加工したベースとカバーを組み合わせて完成です。

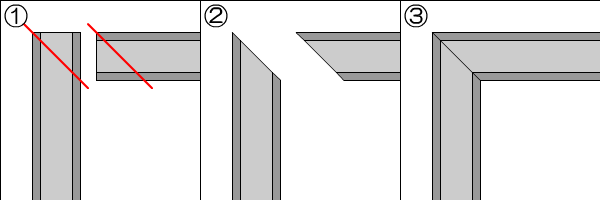

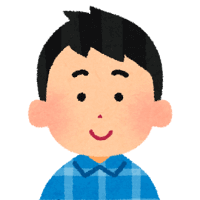

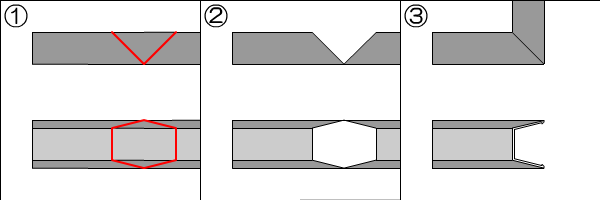

加工例2 水平に90度曲げる その2(「マガリ」の処理)

1. ベース(底)の加工

水平に90度曲げるための加工をします。

特殊パーツのマガリですね。

接続部分の一部を切り落とします。

2. カバー(フタ)の加工

接続部分のモールにあわせた形に切り落とします。

「コ」の字型に加工する際には両側にモールカッターで切り込みを入れます。

残りの部分をカッターナイフで切れ目を入れて折り曲げるとキレイに折り取ることができます。

3. 完成

加工したベースとカバーを組み合わせて完成です。

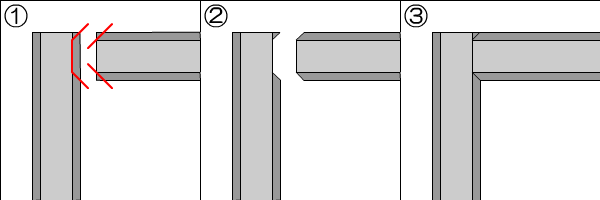

加工例3 垂直に90度曲げる(「デズミ」の処理)

1. ベース(底)の加工

垂直に90度曲げるための加工をします。

特殊パーツのデズミですね。

曲げやすくするためにモールの両サイドに少しだけ切り込みを入れます。

2. カバー(フタ)の加工

「く」の字に切断します。

最初に「く」の字の中心部分に垂直に切り込みを入れておくと加工がしやすいです。

3. 完成

加工したベースとカバーを組み合わせて完成です。

加工例4 垂直に90度曲げる(「イリズミ」の処理)

1. ベース(底)の加工

水平に90度曲げるための加工をします。

特殊パーツのイリズミですね。

曲げやすくするためにモールの両サイドを「く」の字に少し切り取ります。

2. カバー(フタ)の加工

「く」の字型に加工する際には、両サイドにモールカッターで切り込みを入れます。

両サイドの間部分をカッターナイフで切れ目を入れて、折り曲げるとキレイに折り取ることができます。

3. 完成

加工したベースとカバーを組み合わせて完成です。

モールを貼るときのポイント

![テープ付きモール 2号 白 1m×10本パック [品番]00-4576](https://m.media-amazon.com/images/I/41DHzAbJoIL._SL500_.jpg)

モールを貼る場所を適当に選んでしまうと、後々に様々な不具合が生じます。

モールを貼る事の一番の目的は「ケーブルを保護」し、なおかつ「邪魔にならない」ようにすることです。

「邪魔にならない」ように貼る事は「見映えが良い」ということにもつながります。

少しでも快適に過ごせるような環境をつくるように心がけて、モールを貼るようにしましょうね。

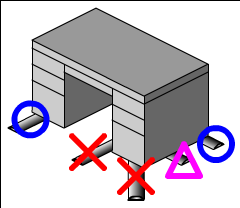

机に配線を引き込むためにモールを貼るときは、できるだけ机の端に近い場所を選ぶ

机の中心付近にモールを貼ってしまうと、イスや足元の邪魔になったり、配線の処理が難しくなります。

これは基本中の基本ですが、モールを貼る角度は、机に対して90度単位で水平、もしくは垂直になるように貼りましょう。

斜めに貼ってしまうと、見映えが悪く収まりがよくありません。

壁にモールを貼るときは部屋の角など、端の方に貼るのが望ましい

壁にモールを貼るときは部屋の角など、できるだけ端のほうを選択します。

そのほうがモールが目立ちにくく、いい感じに仕上がります。

部屋の角や端にモールを貼ることが困難な場合は、壁の色にできるだけ近い色のモールを使用することで、目立ちにくくなります。

壁際にモールを貼るときは「ワイヤプロテクタ」タイプのモール

壁際付近にモールを貼るときは「ワイヤプロテクタ」タイプのモールがオススメです。

「ワイヤプロテクタ」タイプのモールなら、あまり横幅が出ないのですっきりと収まります。

壁際はワゴンモールタイプは控える

ワゴンモールは横幅が広いので壁際での使用にはあまり向きません。

逆に通路などを横切って貼る場合にはとても有効です。

床に近い壁面に壁面用モールを貼るのも1つの手

床に近い壁面に壁面用モールを貼るのも1つの手ですが、時間が経つと保護するケーブルの重みで、モールが剥がれ落ちてしまうことがあるので、あまりおすすめできません。

ただし、床にモールをはるよりも横幅を取りません。

床や周囲の状態によってはこの方法のほうが有効な場合もあります。

モールを使用した配線例

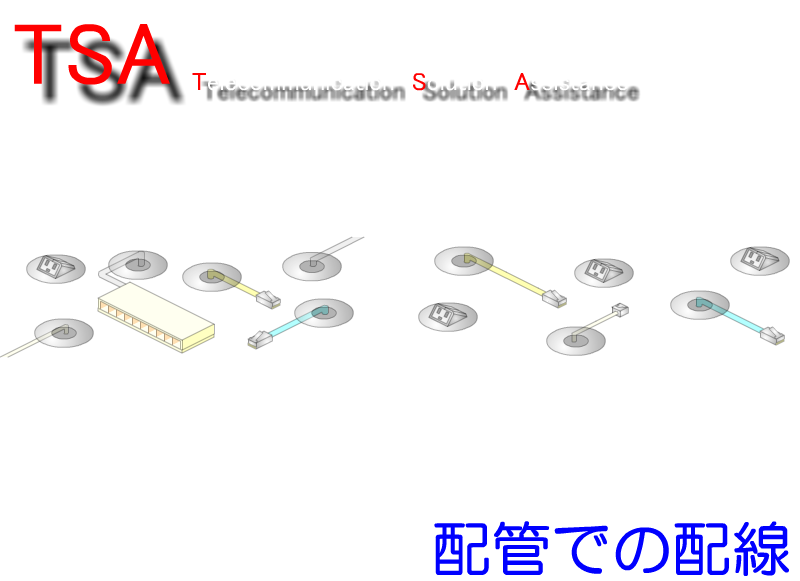

オフィスで必要になってくるケーブルは主に次の3種類です。

電話、LAN、電気。

これらケーブルは各々配線の起点になる場所は異なりますが、全体的な配線ルートはほぼ同じだったりします。

ただし

- ノイズ

- 電磁波

- 電磁誘導

などの観点から考えると同一のモール内にこれらのケーブルを一緒に収めるのはあまり望ましくありません。

かといって現実的には、全て別々のモールを使用するというのも少し無理があるんですよね。

コストや美観の面で考えると、やはり同一モールに収めるメリットのほうが高いと言えるでしょう。

そういった点を踏まえた上で、モールを使用した配線設計をするのが望ましいです。

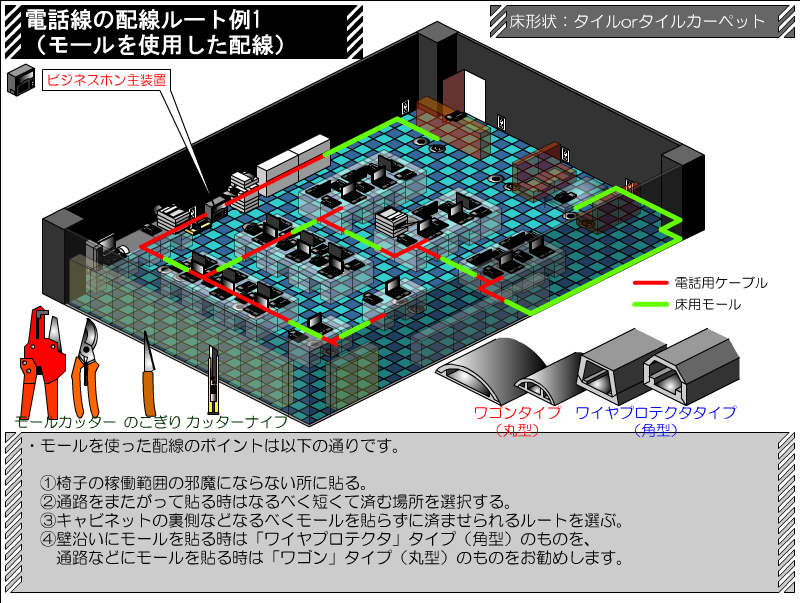

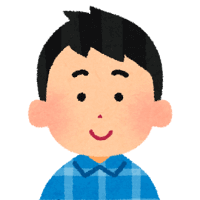

モールを使用した配線 電話線の配線ルート例 その1

まずは電話線の配線ですね。

基本的にはビジネスフォン主装置~内線電話機間に配線が必要になります。

上の図に描いているポイントを押さえておけば、おのずと配線ルートは限られてきます。

あとは台車の通り道を確保したり、見映えなどを考慮していけば、自然ともっとも良い形に仕上がることでしょう。

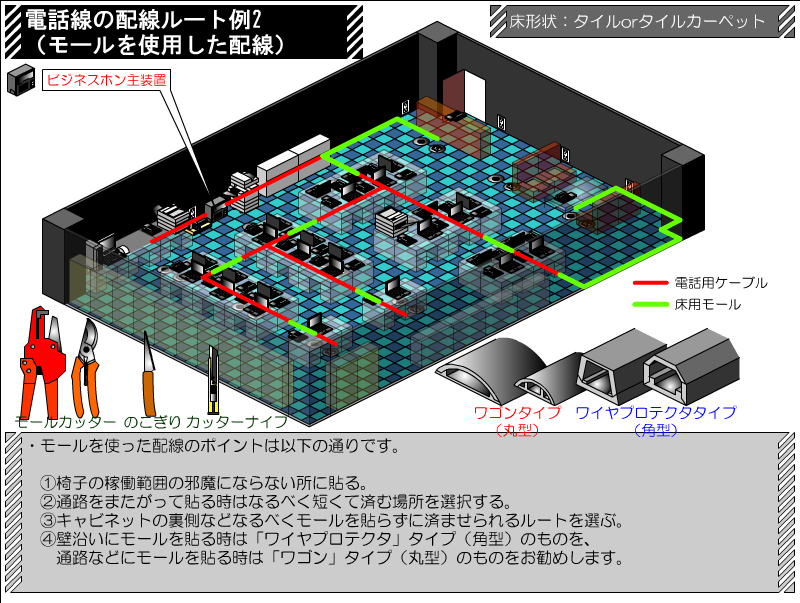

モールを使用した配線 電話線の配線ルート例 その2

電話線の配線ルート例その1と少し配線ルートを変えた例です。

基本的な考え方は同じです。

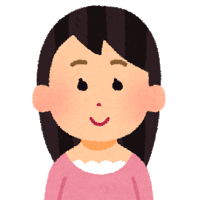

モールを使用した配線 電話線の配線ルート例 その3

電話線の配線ルート例その1、その2と少し配線ルートを変えた例です。

これも基本的な考え方は同じです。

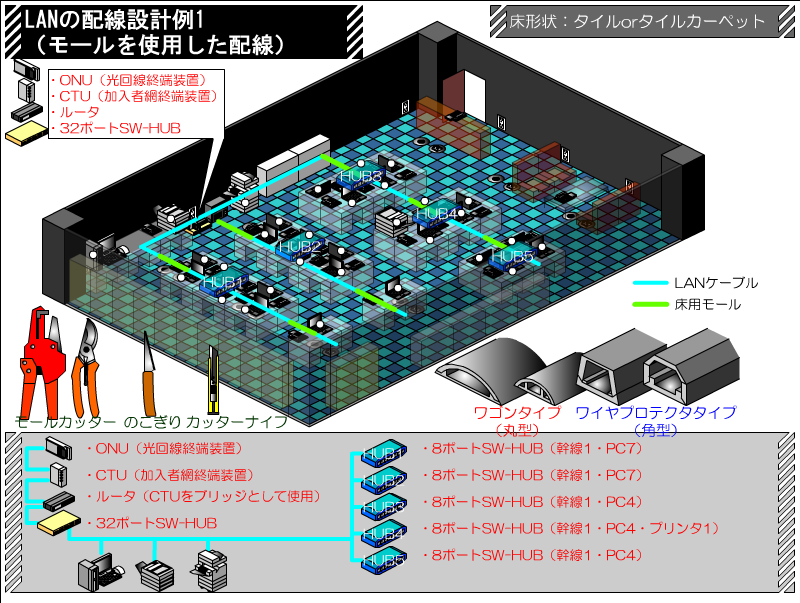

モールを使用した配線 LANケーブルの配線ルート例 その1

上の図におけるLANケーブルの配線の起点は、大元のSW-HUB(スイッチングハブ)からになります。

大元のSW-HUBから、各端末や各机の島にあるSW-HUBへ、LANケーブルを配線します。

LANケーブルを必要とする端末が集中して設置されている場所にSW-HUBを設置すると、全体で使用するケーブルの長さを節約できて配線も楽になります。

ただし同一のSW-HUB内部での端末間の通信速度に関しては速いのですが、SW-HUB~SW-HUB間に関しては、1本のLANケーブルを複数の端末で共用するので、通信速度はどうしても低下してしまいます。

しかしコスト面からLANケーブルの配線設計ではこのパターンが一番多いです。

そもそも通信速度の落差を体感できるケースなんてほぼほぼありませんしね。

LANケーブルの基本的な配線ルートは電話線とほぼ変わりません。

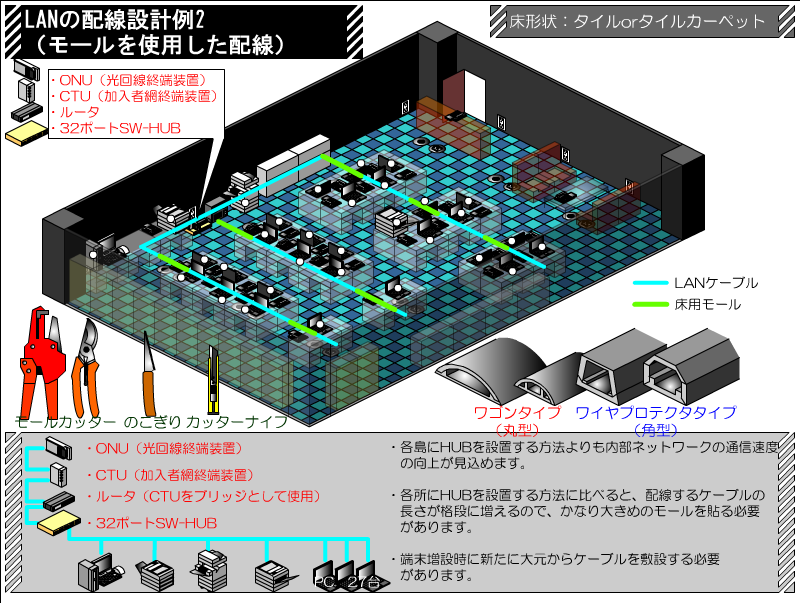

モールを使用した配線 LANケーブルの配線ルート例 その2

モールを使ったLANケーブルの配線ルート例その1と同様、配線の起点となるのは大元のSW-HUBからになります。

この例では大元にポート数の多い大型のSW-HUBを用意する代わりに、各所の中継用のSW-HUBを排除、全ての端末にLANケーブルをダイレクトに配線する設計となっています。

配線ルート例その1に比べて、大量のケーブルと大きめのモールを用意する必要があります。

その代わり全ての端末が同一のSW-HUB上に接続されることになり、通信速度の向上が見込めます。

各所の中継用SW-HUBを用意しないくてもよいので、通信機器のコスト削減が見込める一方、逆にケーブルコストと今後の増設時の配線コストは割高になってきます。

端末の増設の見込みのある場所にはあらかじめ余分に配線しておくことをおすすめします。

LANケーブルの基本的な配線ルートは電話線とほぼ変わりません。

最後に

モールを使用した配線及び配線整理は、最初にも申し上げましたが、

- 配線したケーブルを保護すること

- ケーブルが邪魔にならないようにすること

- 外観を損なわないようにすること

の3点を主な目的としています。

適切な配線ルートに適切なモールを適切に処理をして貼ることが、当たり前のようでいてなかなかできていないケースが多々あります。

とはいえ、このページをご覧になったあなたなら、きっとそんなことにはならないはず!

この記事があなたの参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。